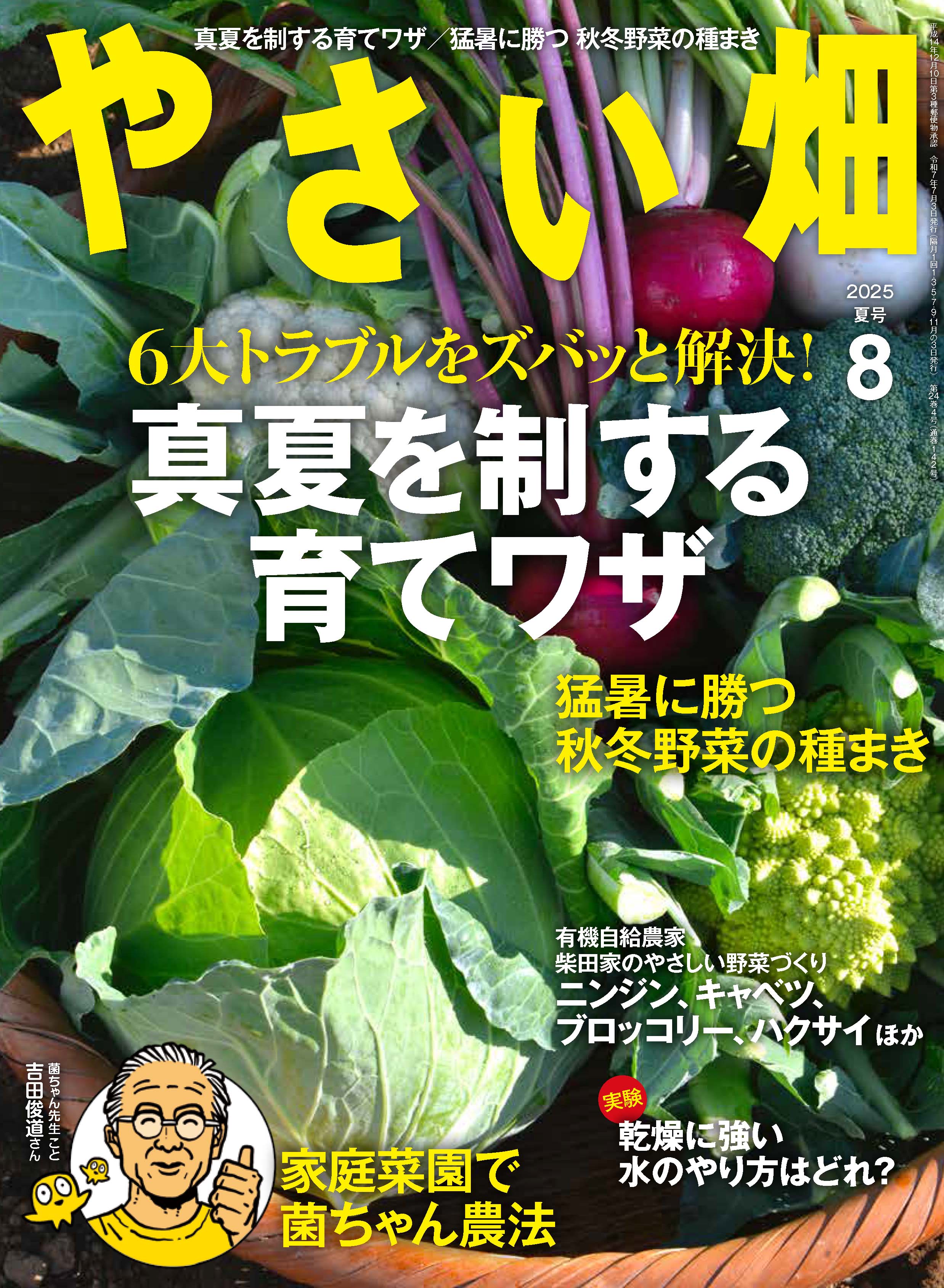

特集

6大トラブルをズバッと解決!

真夏を制する育てワザ

真夏は野菜にとって厳しい季節です。梅雨が明けると、高温・乾燥が野菜を傷めつけ、害虫の被害や集中豪雨に見舞われることも少なくありません。近年は異常ともいえる酷暑で、「野菜がうまく育たない……」という悲痛な声が、編集部にもたくさん届いています。そこで、真夏の菜園で起こりがちな6つのトラブルに焦点を当て、その原因から対策までを徹底的に解説します。これを読めば、真夏の厳しさを乗り越えて、野菜を元気に育てるワザが身につきます。

監修/山川 理

1947年静岡県生まれ。京都大学農学部卒、農学博士。元九州沖縄農業研究センター所長。農林水産省でサツマイモやイチゴの新品種を多数育成。代表的な品種は『べにはるか』。現在、山川アグリコンサルツ代表を務め、さまざまな野菜の新品種の育成、食品加工や地域活性化のアドバイスを行っている。著書に『サツマイモの世界 世界のサツマイモ』(現代書館)などがある。

【主な内容】

! 梅雨明け直後に株がぐったりする

! 盛夏に株がしおれて元気がない

! 害虫がたくさん発生した

! 実の色や形がおかしい

! 秋冬野菜の種まきがうまくいかない

! 頻発する集中豪雨や台風